Erlebnisdesign

Positive Erlebnisse im Abenteuertourismus

Projektbeschreibung

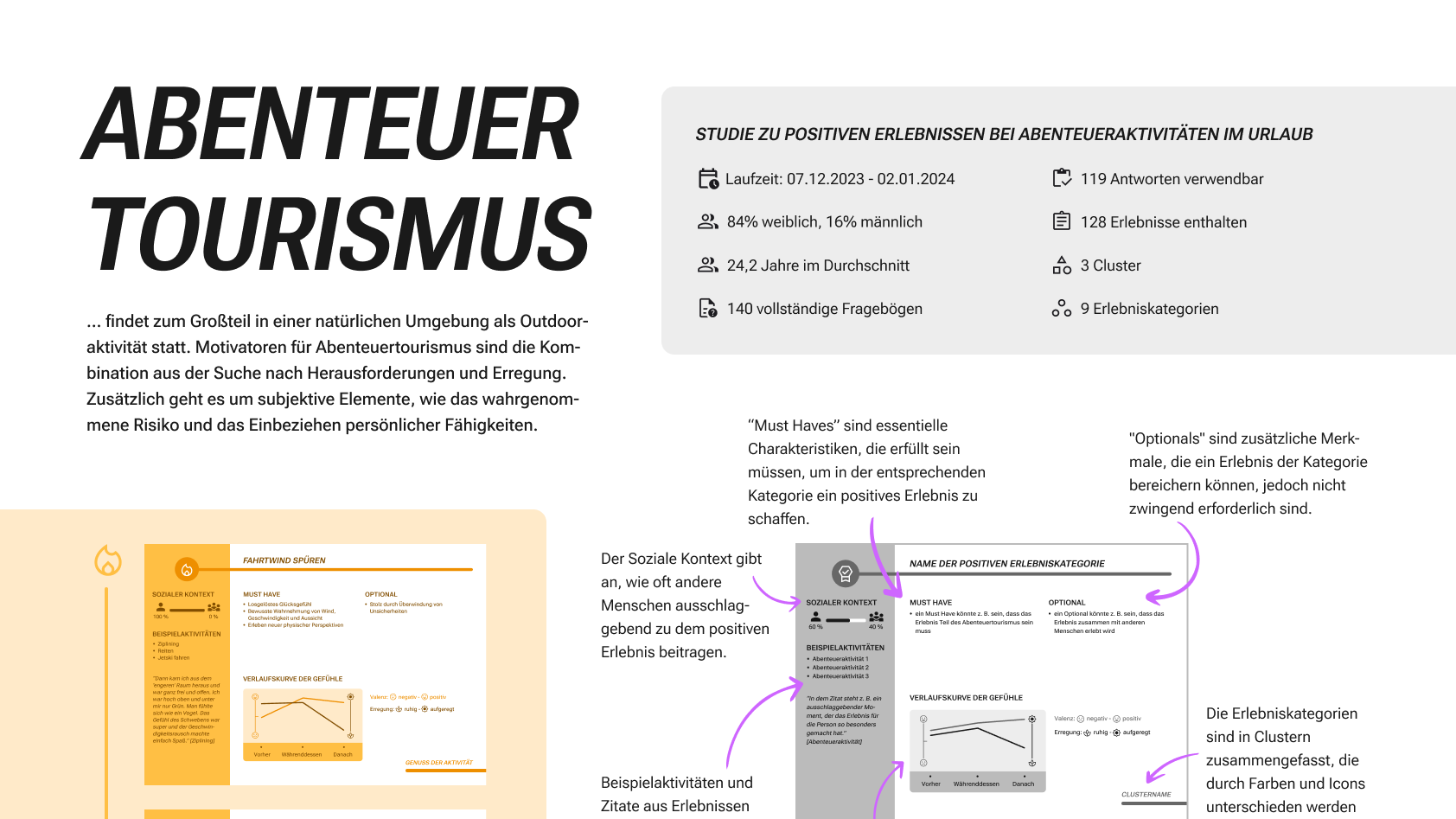

Das Ziel dieses Projektes war es, positive Erlebniskategorien im Abenteuertourismus zu entwickeln. Die Erlebniskategorien fassen ein vielfältiges Spektrum an Erfahrungen, Emotionen und positiven Erlebnissen zusammen, die in diesem Fall, im Abenteuertourismus auftreten können.

Diese Erlebniskategorien sollten anschließend verwendet werden, um Ansätze für den Einsatz digitaler Technologien im Tourismus zu entwickeln, wodurch wiederum positive Erlebnisse verstärkt und intensiviert werden sollten.

Konkret standen wir als vierköpfiges Projektteam vor diesen Aufgaben: Den Abenteuertourismus verstehen und für den Projektkontext greifbar machen, Erlebnisbefragungen in Form von Erlebnisinterviews durchführen, Erlebniskategorien entwickeln und erste Ansätze zur Ideenentwicklung sammeln.

Das Projekt stand vor dem Hintergrund des Ansatzes der Information Experience Design Research Group des Mittelstand- Digital Zentrums Fokus Mensch. Dieser Ansatz verfolgt die Gestaltung digitaler Technologien, die das Erweitern und Intensivieren positiver Erlebnisse ermöglichen und baut auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der positiven User Experience und der Positiven Psychologie auf.

Da das Projekt im Rahmen einer Lehrveranstaltung stattfand, gab es insgesamt 5 Projektteams, die sich jeweils einer Tourismusart widmeten. Eine besondere Herausforderung war es dabei, unsere Tourismusart, den Abenteuertourismus, klar von den anderen Tourismusarten der Lehrveranstaltung abzugrenzen: Dem Sporttourismus, dem Kultur- und Städtetourismus, Tourismus am Wasser und dem Berg- und Wandertourismus.

Das Projekt bestand aus insgesamt fünf Projektphasen:

1. Die Recherchephase: Abenteuertourismus definieren.

2. Die Erhebungsphase: Erlebnisinterviews als eine geeignete Online-Studie aufsetzen und durchführen.

3. Die Auswertungsphase: Die gesammelten Daten aufbereiten und für die Kategorienbildung auswerten.

4. Die Entwicklungsphase: Die positiven Erlebniskategorien iterativ entwickeln.

5. Die Ideation- und Konzeptionsphase: Die Erlebniskategorien anwenden und Ansätze zur Gestaltung digitaler Technologien erarbeiten.

Die positiven Erlebniskategorien

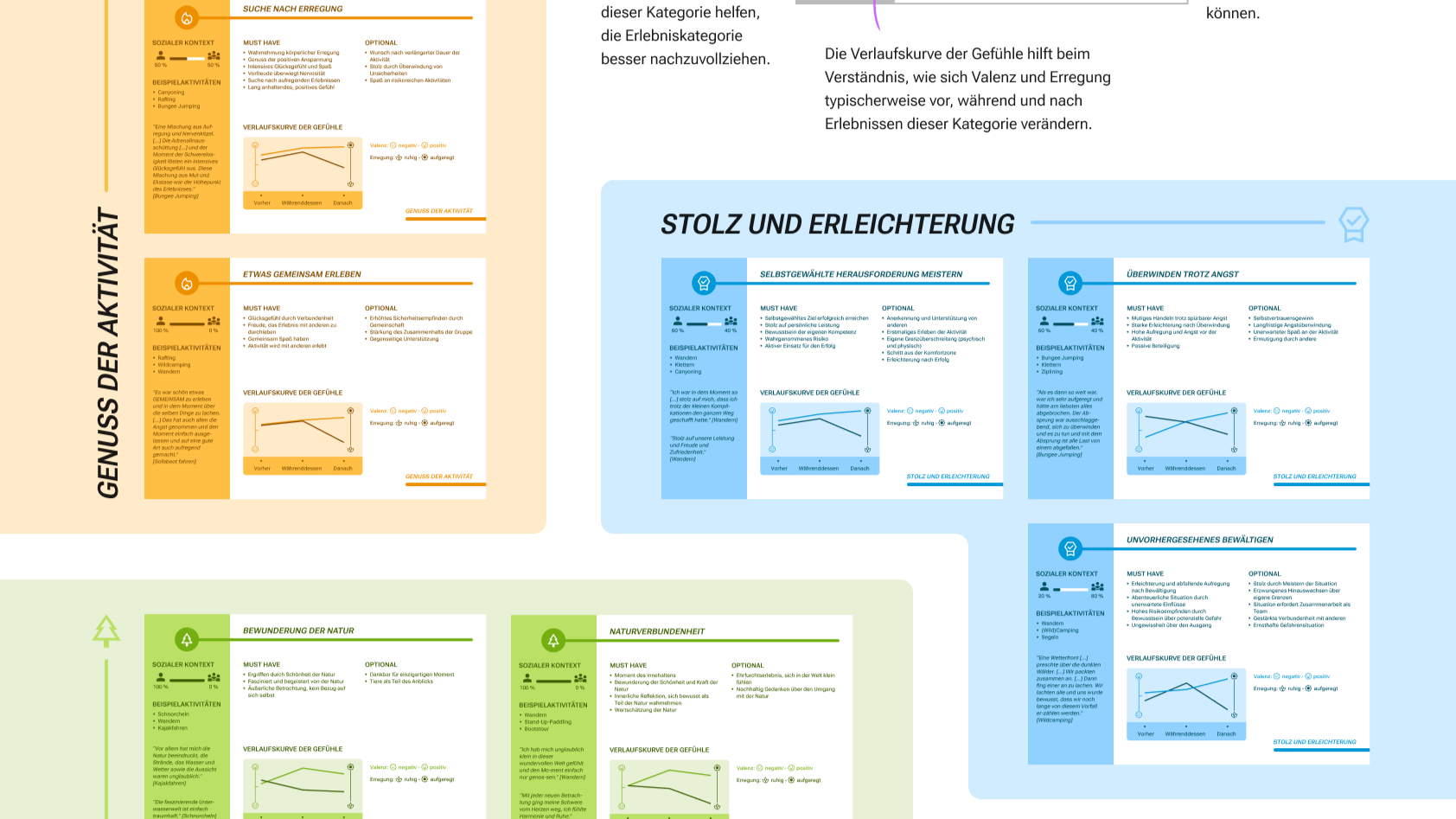

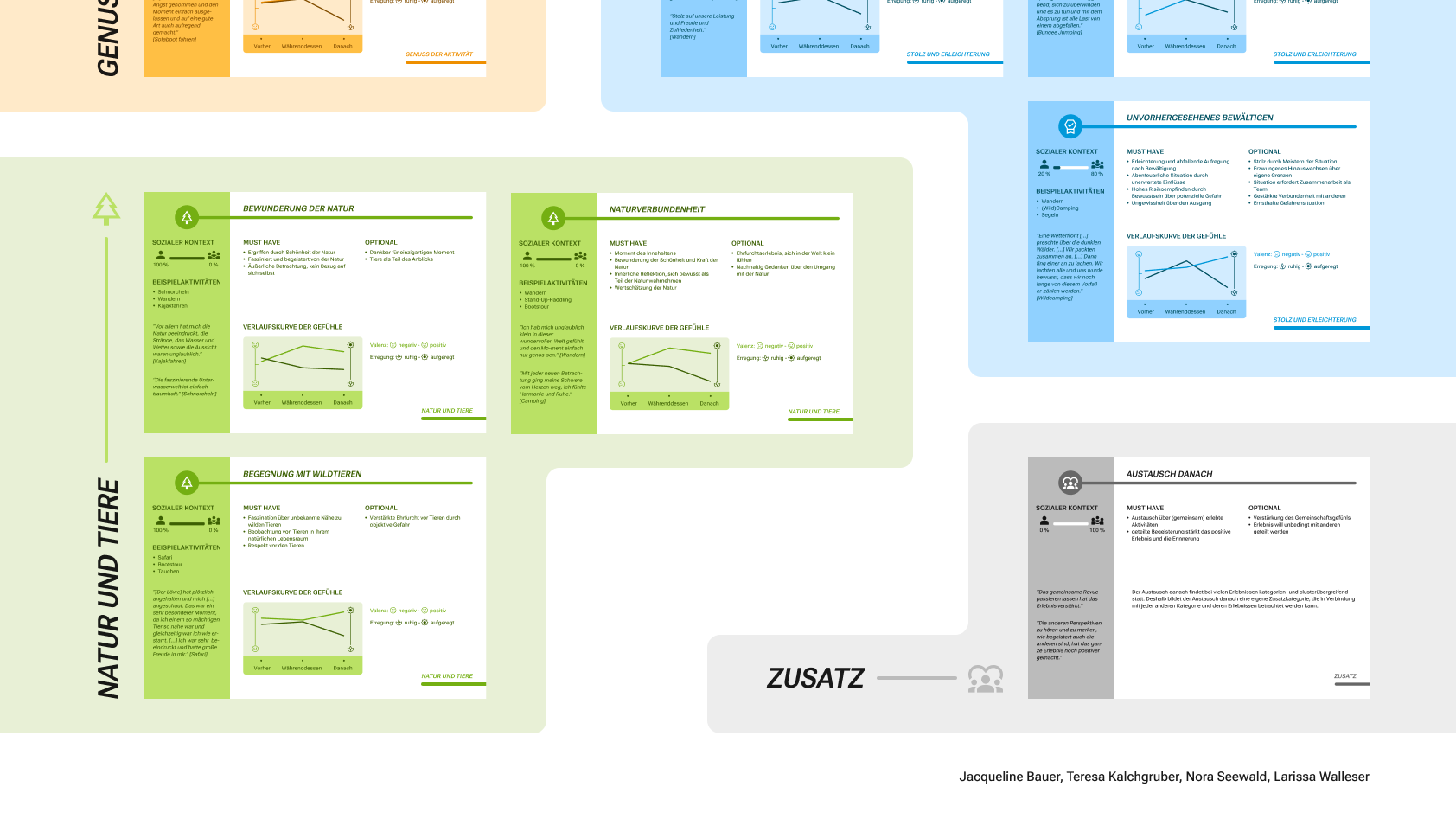

Aus 119 Erlebnisinterviews und 128 abgeleiteten Erlebnissen entwickelten wir neun Erlebniskategorien, die wir in drei Clustern zusammenfassten. Die Kategorien enthalten alle die folgenden Informationen: „Must Haves”, die erfüllt sein müssen, um in der entsprechenden Kategorie ein positives Erlebnis zu schaffen. „Optionals“, die ein Erlebnis der Kategorie bereichern können, jedoch nicht zwingend erforderlich sind. Die Verlaufskurve der Gefühle, die beim Verständnis hilft, wie sich Valenz und Erregung typischerweise vor, während und nach Erlebnissen dieser Kategorie verändern. Der Soziale Kontext, der angibt, wie oft andere Menschen ausschlaggebend zu dem positiven Erlebnis beitragen. Und zuletzt Beispielaktivitäten und Zitate aus den Erlebnissen der jeweiligen Kategorie, um ein besseres Vorstellungsvermögen zu schaffen. Das erste Cluster „Genuss der Aktivität“ umfasst die drei Kategorien „Suche nach Erregung“, „Fahrtwind spüren“ und „Etwas gemeinsam erleben“. Das zweite Cluster wurde „Stolz und Erleichterung“ getauft. In dieses Cluster fallen die Kategorien „Selbstgewählte Herausforderung meistern“, „Überwinden trotz Angst“ und „Unvorhergesehenes bewältigen“. Das dritte und letzte Cluster heißt „Natur und Tiere“ und beinhaltet die Kategorien „Bewunderung der Natur“, „Naturverbundenheit“ und „Begegnung mit Wildtieren“. Über die neun Erlebniskategorien hinaus haben wir eine zusätzliche zehnte Karte entwickelt, die den Austausch danach thematisiert. Alle zehn Erlebniskarten wurden auf einem gemeinsamen Poster visualisiert, welches hier zu finden ist. Auf dem Poster können die Kategorien auch noch einmal genauer durchgelesen werden.

Die Idee - Adventure Lense

Wähend der Ideation wurde deutlich, dass der Einsatz digitaler Technologien bei vielen Erlebnissen Potenzial hat. Das sind vor allem Erlebnisse, die im Zusammenhang mit dem Überwinden von Ängsten und Herausforderungen, dem gemeinsamen Erleben oder einer hohen Aufregung und Erregung stehen. Zusätzlich stellte sich während der Ideation heraus, dass Technologie bei positiven Erlebnissen, die hauptsächlich in Verbindung mit Natur oder Tieren stehen, als Störfaktor wahrgenommen wird.

So entstand die Adventure Lense, eine Kombination aus Smarttracking und autonomer Drohne. Erlebnisse sollen damit individuell eingefangen und nacherlebbar gemacht werden. Die Adventure Lense unterstützt vor allem das Erleben vor und nach der Abenteueraktivität, da die Erlebnisse während der Aktivitäten meist schon sehr intensiv sind.

Den Smarttracker bekommt man als Armband, das den Puls und die Hautleitfähigkeit misst. Das GPS-Tracking ermöglicht eine präzise Lokalisierung und Synchronisation mit der autonomen Drohne. Die Drohne „verfolgt“ somit selbstständig den Abenteurer bzw. die Abenteurerin. Die hochauflösende Kamera und das Mikrofon an der Drohne ermöglichen qualitativ hochwertige Aufnahmen. Beides, der Smarttracker und die Drohne sind wasserfest und robust. Die Drohne ist darauf ausgelegt, bei bestimmten Auslösern, wie z. B. einem hohen Puls oder einem Schrei, der bspw. bei einem Bungee-Jump entsteht, Aufnahmen zu machen. In der Umgebung rund um die Abenteueraktivität sind zusätzlich stationäre Kameras angebracht, die ebenfalls durch den Smarttracker aktiviert werden.

Am Smarttracker kann selbstständig zwischen drei Modi ausgewählt werden: Dem Risikomodus, dem Beistandsmodus und dem Herausforderungsmodus. Mit Hilfe einer Sprachausgabe interagiert der Smarttracker mit dessen Träger. Je nach Modus bekommt man so entweder den nötigen Zuspruch, Sicherheit vermittelnde Infos oder den letzten Adrenalinkick.

Aus den Aufnahmen der Drohne und den stationären Kameras wird anschließend automatisch ein individuelles Video mit Unterhaltungscharakter produziert. So können persönliche Momente nacherlebt und mit anderen, auch über Social Media, geteilt werden.

Da das Konzept nur einen ersten Ausblick für die Gestaltung digitaler Technologien darstellt, gibt es auch einige Limitationen: Bisher ist das Konzept nur für Anbieter von Abenteueraktivitäten gedacht, nicht für den privaten Kauf. Bei Gruppenaktivitäten, wie z. B. Rafting, könnte es evtl. gefährlich werden, wenn jede Person eine individuelle Drohne hat, die hinterherfliegt. Generell könnte die Drohne bei Aktivitäten, die in engeren Umgebungen stattfinden, zu einem Risiko werden.

Die Projektrollen

Der Definitionsprofi:

Bei unserer Recherchephase habe ich mich am meisten mit der Definition von Abenteuertourismus beschäftigt und mich intensiv mit den vielen Aspekten, die darin hineinfließen auseinandergesetzt. So habe ich letztendlich über das ganze Projekt hinweg die Rolle für die Definitionen eingenommen, egal, ob bei der Zwischenpräsentation, der Abschlusspräsentation oder beim Bericht.

Die Protokollantin:

Während der Teammeetings, Feedbackrunden und unserer iterativen Diskussionen habe ich immer Protokoll geführt, damit wir als Team keine wichtigen Gedanken, Ideen oder Anregungen aus den Augen verlieren.

Die mit dem großen Ganzen im Blick:

Während sich meine Teamkolleginnen auf das Layout der Erlebniskarten konzentrierten, hatte ich das große Ganze im Blick und kümmerte mich um eine übersichtliche Darstellung der Informationen auf unserem Poster. Auch beim Bericht kümmerte ich mich um den Abstract und schaffte so einen zusammenfassenden Überblick.

Die Teamplayerin:

Bei der Studienplanung, der Auswertung der Erlebnisse, der inhaltlichen Entwicklung der Erlebniskarten, der Ideation und der Konzeption sind wir als Gruppe sehr dynamisch vorgegangen, haben uns öfter in kleinere Teams aufgeteilt und anschließend in der großen Runde alle Ergebnisse zusammengeführt und Entscheidungen getroffen. So habe ich mit meinen individuellen Ideen, Gedanken und Beiträgen in diesen Bereichen als eine von vieren das Projekt vorangebracht.